Cuando decimos ‘literatura y cuerpo’, solemos pensar en dos cosas: la sexualidad y el erotismo; ambos elementos casi necesarios para describir la interacción corpórea entre los personajes y sus actos con la historia que se cuenta.

Sin embargo, más allá de esto, la relación literatura-cuerpo, debe pensarse en función de la sociedad y las prácticas discursivas que de esta emanen, pues la descripción de un cuerpo finalmente da cuenta de los valores de cada autor o autora; evidencia las normas impuestas por la sociedad, una que mayormente se podría denominar machista y heteropatriarcal (sistema sociopolítico dominado por la visión heterosexual masculina que pretende elevarse por encima de otras identidades sexuales).

Es por esto que, en la literatura, el cuerpo y su representación han partido desde los estereotipos, donde se idealiza el cuerpo deseado, el cuerpo idóneo, ya sea para reforzarlo o para rebatirlo, opinan Jorge Luis Gallegos Vargas, Doctor en Literatura Hispanoamericana y especialista en cuerpo y representaciones culturales de la BUAP, e Iraís Rivera George, también Doctora en Literatura Hispanoamericana y especialista en Género y Literatura de la BUAP.

De acuerdo con los especialistas en la materia, esto se puede comprobar por las constantes formas de sexualizar a las mujeres o incluso cuando el mismo sistema heteropatriarcal y machista impone qué experiencias —sexual, erótica, de autoexploración, deseos y traumas— deben tener las mujeres entorno a su cuerpo. Aunque no lo parezca, la configuración del cuerpo en el plano físico y de la vida cotidiana del autor o autora determina las experiencias de los personajes literarios y cómo se pueden interpretar estos, según Jorge e Iraís.

Por ejemplo, en el realismo mexicano de finales del siglo XIX y principios del XX, se podían leer textos misóginos, donde las mujeres estaban supeditadas al poder y dominación del personaje masculino, y terminaban reproduciendo discursos y acciones en este sentido. Asimismo, la raza mexicana y su estereotipo eran descritos como inferiores: cuerpos sucios y de desprestigio. Mientras que los cuerpos de las personas de élite eran descritos desde el ideal eurocéntrico: tez blanca, con ojos claros y con servidumbre morena o negra.

Jorge Luis, por su parte, menciona otro texto donde se puede observar un estereotipo propio del imaginario del autor y de los discursos antes mencionados. Se trata de Madre dolorosa de Carlos Fuentes, un texto en donde una madre, a través del baño rutinario, sexualiza y explica el cuerpo de su hija; un acto que, visto desde la visión adulta, y siguiendo los comentarios de Jorge Luis, no se lee comúnmente.

Entender el biopoder para reconocer estereotipos

Para empezar, hay que aclarar que los estudios sobre el cuerpo parten de la Antropología y de las publicaciones del filósofo e historiador Michel Foulcalt, quien dejó al mundo obras trascendentales como Vigilar y castigar o la Historia de la sexualidad, comenta Jorge Luis Gallegos a LADO B.

Una de las contribuciones más enriquecedoras de Foucault, de acuerdo con el Doctor, es el concepto de: biopoder. Ya que este permite entender cómo el Estado moderno —implantado desde el siglo XV en Europa y llevado a la práctica a través de instituciones como la Iglesia, el gobierno y la familia— configura, domina y controla el cuerpo a partir del ejercicio del poder.

Nosotros, como seres humanos, sin darnos cuenta, adquirimos significados que se construyen socialmente sobre qué es el cuerpo y los reproducimos para dar lugar a estereotipos. Y es en este proceso tan complejo y arraigado, que el poder, entendido como un mecanismo para controlar algo —ya sea física o discursivamente— está presente.

También puedes leer: Con la lengua en la piel: mujeres y lecto-escritura

Y esto ha permeado la literatura, como reflejo del pensamiento de cada autor y autora que plasma un cuerpo. Por ejemplo, la idea del género, del sexo, la identidad y la raza, configuran los parámetros para determinar con quién nos relacionamos, cómo lo hacemos y cómo nos expresamos.

“Culturalmente se nos dice cómo experimentar el cuerpo y cómo asumir la experiencia (…) [Pero esta experiencia] nunca será igual para todos, porque cada uno de nosotros tenemos una subjetividad, una percepción particular del mundo y, por tanto, de cómo podemos o queremos habitar el cuerpo”, agrega Iraís Rivera George.

El trabajo de la Academia para evidenciar estereotipos

Si bien los estudios literarios siguen explorando las consecuencias de la reproducción discursiva de estereotipos y de significaciones en torno a la sexualización del cuerpo, también existen esfuerzos desde la academia por visibilizar estas situaciones y evidenciar que, con una perspectiva de género y de entendimiento histórico-cultural, sí es posible abonar a discusiones y cuestionamientos cada vez más presentes, no solo en los estudios, sino en las acciones del día a día.

Iraís Rivera cuenta a LADO B que la teoría literaria ha permitido comprender fenómenos que ahondan en lo social y lo cultural, pues a pesar de que la literatura no es un reflejo fiel de la realidad, sí permite explorar las ideologías asumidas por el autor, determinadas por un contexto socio-histórico y cultural.

Los expertos en el tema coincidieron en que, aunque no existen como tal estudios que parten de conceptos concebidos en latinoamérica, la labor académica ha ido encaminada a analizar, relacionar y cuestionar los discursos hegemónicos que atraviesan el cuerpo. No solo la literatura ha hecho posible esto, también la filosofía, antropología y los estudios de género que explican las formas en cómo los sistemas —social, económico y político— asimilan y regulan lo que sale del canon, de lo normal, de lo moral, de lo aceptado.

*Foto de portada: Flickr | Lo indomable

PERIODISMO DE LO POSIBLE

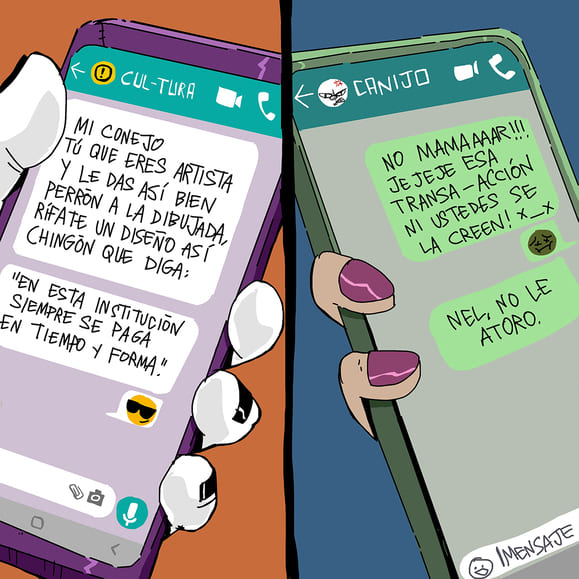

CANIJO CONEJO