La recuperación histórica, contemporánea, de la conquista de un territorio

Luis Fernando Soto *

Llegaba a la ciudad de México el primero de diciembre de 1989, fecha bendita y maldita a la vez, porque con errores y aciertos se vive.

Mi cerebro culichi se desempacaba en la ciudad de México, del brazo de un joven poblano criado en Coahuila y Monterrey, brillante, que me rodeo de la ensoñación del mundo gay defeño y de mi emancipación paterna, marcada con mil kilómetros de distancia, y mis primeros encuentros con la maravilla del sexo.

1989 es el final de un periodo en la novela de Guillermo Osorno y de inmediato me remitió a los 18, a los recuerdos, a mi primer ingreso a un bar gay, al L’Barón, el primer sábado en la ciudad y mi primera salida con el novio y sus amigos.

La pesada cortina roja de la entrada me importó poco, así como las esculturas de mármol falso y la pista hundida, como el parque de al lado… la neta me importaron poco, no tanto como el reflejo de mi pene en el mingitorio y las miradas lascivas de los comensales, que me dejaron por siempre un trauma de vejiga vergonzosa.

Era un tiempo de mercado gay cerrado, producto de las racias que nunca me tocaron; de cambios, de entrada al neoliberalismo. Mis amigos, 15 años mayores, mis madrinas en el ambiente- como ellas se bautizaron-, me contaban de la irrupción violenta de la policía en los antros, de noches en los separos de su natal Monterrey, situaciones que enfrentaron con total desenfado y de las que habían alimentado las más hilarantes anécdotas. Eran unos cabrones, ¡perdón!, unas locas muy valientes.

Me hablaban también del Nueve, con cierta añoranza. Ese diciembre de 1989 viaje a Acapulco al único año nuevo que he pasado en la playa Condesa. Conocí el Gallery y el Peacock Alley (o algo así), don antros contiguos: en el primero, un show travesti de fama internacional y que alimentó otros tugurios como el Butterflies del Eje Central; el segundo, la pista de baile, el trago… Sí, en ese tiempo era borrachito.

***

El mediodía del 31 de diciembre, la Condesa se llenó con un séquito de hombres maduros, peludos, con el maquillaje corrido y grandes tocados de plumas, envueltos en leotardos de lentejuelas mientras repartían flyers para las fiestas de la noche. “Es la Vite”, me dijo Darío, pero en realidad no supe quién era y qué representaba ese personaje, en ese momento; no lo supe hasta ahora.

Y me detengo a pensar que ya me abrí demasiado y por qué personalicé tanto esta lectura.

La novela de Guillermo es eso, íntima y personal. De gente extrovertida que narró su parte de la historia, la que conservó al personaje que escogieron.

Mi vi saliendo de Culiacán e inventando el nuevo yo, el personaje Luis que se mueve fuera de su pueblo, en la gran ciudad, despojado de la castración materna y de la rigidez paterna, pero que los repite constantemente, a la menor provocación.

No me sentí alejado de Henri Donnadieu o Jackquelin Petit, que guardaron para su reserva los peores vinos de su natal Europa, para embriagarse de la riqueza, la movilidad social mexicana de aquellos entonces y el anonimato.

Me acordé de aquellos emigrantes europeos que tras la segunda guerra mundial protagonizaron lo mayor movilización humana del siglo XX con el cambio de fronteras, y que seguramente los llegados representaban un nuevo personaje, otro estilo de vida para olvidar los horrores vividos.

Somos tod@s las historias de provincianos que lidiaron con el conservadurismo de poblaciones pequeñas que, horrorizadas, notaban que nuestro destino sería homosexual.

Nos fuimos y nos reinventamos, algunos con mayor claridad de ideas, propósitos y metas, pero dependía de la historia personal.

Conocí a muchos que también pedían dinero prestado y no lo pagaban. Conozco a muchos destellantes, creativos, que prosperan y marchitan sus impulsos en poco tiempo. Los he visto renacer y me he visto pasar por la misma vorágine.

Los vi dejar huella, los he visto, como acá, dejar un precedente para quienes somos parte de un sector de la población que sufre discriminación, insisto.

El legado del Nueve para la gaydad mexicana –como dice Nacho- es la apertura de un mercado que despejó el camino de piedras, aunque por estos lares todavía no nos llega el concreto hidráulico. Una libertad comprada pero que se vale del capitalismo para afrontarlo, sopórtalo, navegarlo y no morir en el intento, o hasta que se decida vivir.

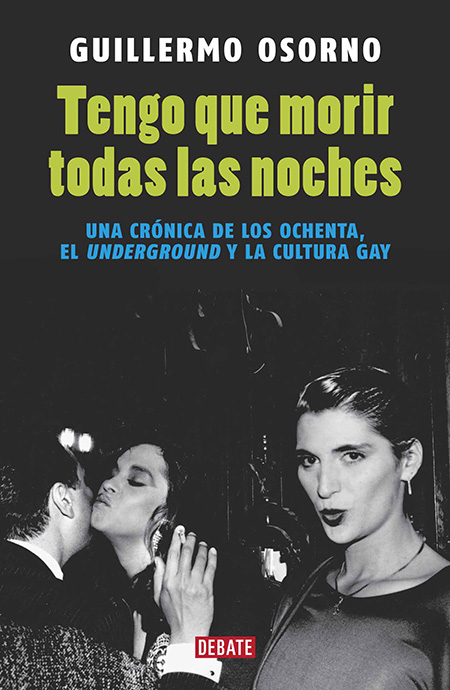

El libro de Guillermo Osorno es una recuperación histórica, contemporánea, de nuestra forma de vida, de la conquista de territorio y posición política; resalta aquella concientización colectiva ante la pandemia que tantos amigos nos ha quitado.

Es el relato abierto y sincero, de prosa pulcra; una intensa recuperación periodística de quien resuelve en la investigación de sus personajes sus propias reflexiones.

Dice Guillermo, mucho hemos ganado y perdido, pero quien lea su novela no tendrá que ir a morir todas las noches a un antro, a reinventar el personaje cada fin de semana; tal vez logre ejemplos para analizar su vida y ser más dueño de ella.

Dice Guillermo, mucho hemos ganado y perdido, pero quien lea su novela no tendrá que ir a morir todas las noches a un antro, a reinventar el personaje cada fin de semana; tal vez logre ejemplos para analizar su vida y ser más dueño de ella.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Una historia, un crónica, el reflejo de una generación

La crónica es el género con la licencia para sumergirse a fondo en la realidad y en el alma de la gente.

Alberto Salcedo Ramos

Mely Arellano Ayala

Hace un par de días, una imparable chica de 16 años, quizás la activista LGBT más joven de Puebla, decía que pese a su corta edad no le pasaba por alto que existía una pugna, una “grieta” la llamó ella, entre la comunidad de la diversidad sexual que la divide en dos trincheras: una que apuesta por la fiesta y otra por la lucha de los derechos –hasta ahora negados.

Mientras ella hablaba, en el acto inaugural de la maravillosa exposición de 30 años de movimiento LGBT en Puebla con que abrió esta 8ª semana cultural, a mi izquierda un muchacho buscaba la mano de otro quien, parado delante de él, recibía el gesto con una sonrisa; a un lado de ellos una guapa pareja de chicas tomadas de la cintura, se decía algo al oído; frente a mí escuchaba con atención un señor, integrante del Grupo Arcoíris, una organización de mamás y papás –o papá, pues él es único varón- que apoyan a sus hijas e hijos de la diversidad sexual.

Éramos quizás un centenar de personas –aunque otro tanto se siguió sumando- en un edificio público, a media tarde de un miércoles, rodeando a una joven convencida de que sin importar el cómo, lo realmente revolucionario y disidente es la búsqueda y la defensa de la libertad de ser y expresar lo que somos, o queremos ser.

Y ese, creo yo, fue precisamente el espíritu de El Nueve o más bien el que le inyectó su principal impulsor: Henri Donnadieu, un francés nacido en el 43 y asentado en México desde finales de los 70, responsable del rescate y éxito del lugar que apostaba por la diversidad, no sólo sexual, sino también cultural, artística, empresarial, gastronómica y musical, alejado además del mainstream, o quizás, un poco adrede, siendo lo mainstream del underground.

En El Nueve confluyeron personajes y personalidades que aunque eran diferentes se identificaban por compartir características que iban de lo bello a lo freak, sin importar realmente su identidad sexual, como se refleja en la descripción de Jaime Vite, el host, y su habilidad para elegir a los clientes:

“Jaime era alto, moreno, atlético, de barba cerrada, pelo en pecho, pero andrógino. Tenía una presencia amable y usaba collares largos que colgaban encima de un caftán de colores. Era muy sonriente, pero también podía ser despiadado si alguien no le gustaba porque se había excedido la noche anterior o no tenía el look adecuado. En la puerta de El Nueve conseguía mezclar a los homosexuales pioneros del lugar con travestis de todas las extracciones, que llegaban al amparo de Xóchitl –una de sus mejores amigas-, gente del mundo del espectáculo, que también estaba en la combinación original, y, poco a poco, gente de toda índole, intelectuales, artistas, chicas y chicos guapos, chicas y chicos de mundos raros: punks, new romantis y chacales (…)”.

Donnadieu creó un sitio desde donde desafiar el establishment, aunque también sabía usar las herramientas de sobrevivencia del sistema: las relaciones públicas. De ese modo, El Nueve además de discoteca y bar fue galería de arte alternativo, cineclub y foro de teatro. Creía fervientemente que la cultura no estaba necesariamente peleada con la fiesta y sacaba provecho de esa dicotomía cuya existencia, sin embargo, está condicionada a un montón de factores, casi todos ellos de perseverancia y buena voluntad.

Lo que pasaba en ese lugar de la Zona Rosa de la capital del país, no pasaba en ningún otro lado. Lo que pasaba afuera pasaba en todas partes: discriminación, redadas en fiestas incluso privadas para detener y extorsionar, y palizas –siempre solapadas, justificadas y muchas veces interpretadas por la autoridad- ante la provocación que significaba el menor gesto de mariconería.

Fueron la persecución y la represión contra las expresiones más fantásticas de la vida: como el amor, la fiesta y la felicidad, lo que obligó a organizarse, a la formación de colectivos, a la defensa de los derechos. En Puebla también sucedió así, con Hattori, la primera organización LGBT formada por el impulso de la indignación luego de la golpiza que la policía le diera a una pareja que, en camino a una fiesta, se atrevió a besarse en el zócalo de la ciudad, frente a la catedral. Este hecho, por cierto, se sigue conmemorando cada año con el besatón, ahí, a un costado de la fuente de San Miguel, patrono universal de la iglesia católica.

Pero para algunos y algunas el simple –en realidad no es nada simple- acto de asumirse hombre habiendo nacido mujer, o mujer habiendo nacido hombre, es ya un acto de protesta, más aun cuando se toman las calles y, además, se celebra.

Y vuelvo ahora a las palabras de la joven Melissa que, sin saberlo, invocaba al espíritu de Henri Donaddieu, de un lugar y de una época, para zanjar las diferencias y resanar las grietas en la comunidad LGBT.

“Tengo que morir todas la noches” es una crónica de un lugar, sí, pero también de lo que rodeaba a ese lugar y de la gente que le daba vida. Es un reflejo de una realidad, que en no pocas cosas sigue siendo actual. Es un reflejo de lo que fuimos y somos como país, como personas, como comunidad.

Pero no todo en El Nueve era gay, también la cultura underground encontró un espacio para desarrollarse: el rock, el punk, la literatura que después habría de denominarse “literatura basura”, así como otras expresiones del arte y sus protagonistas confluyeron al amparo de Donnadieu.

A mediados de los años ochenta “en medio de ese ardor creativo y social, en medio de Acapulco, las fiestas, los actores y las actrices, El Olivo, las producciones de teatro, Xóchitl, Jaime Vite y el new wave, y por la época del temblor, y de que los amigos descubrían que estaban infectados por el VIH, Henri introdujo un cambio más en la programación del bar. Destinó los jueves a un par de jóvenes promotores culturales, los editores de una revista marginal que se llamaba La Regla Rota; Ramón Sánchez Lira y Rogelio Villarreal, Mongo y Loquelio. Fue un movimiento casi inocente que acabó modificando el gueto gay y convocó a un nuevo tipo de personas: los chicos del laboratorio cultural y urbano que estaban experimentando con la música, el lenguaje, las imágenes, el sexo y el desmadre”.

De ese modo, el nacimiento del mítico Rock 101 y los primeros inicios de bandas como Botellita de Jerez, las Insólitas Imágenes de Aurora (hoy Caifanes), Café Tacuba y hasta Maná –que salió abucheado, of course- fueron parte de la fauna de El Nueve.

Pero así como se abrieron espacios para el desmadre, con el terremoto del 85 y la aparición del Sida, se impulsaron acciones de apoyo comunitario –que por cierto recuerdan el Salón de Belleza de Mario Bellatin- encabezadas por Donnadieu.

Hay muchas razones para agradecerle a Guillermo Osorno “Tengo que morir todas la noches”, su rigor periodístico, el estilo de la pluma y el uso hábil del “catálogo de influencias”, como define Villoro a este recurrir de géneros dentro de la crónica cuando la llama “el ornitorrinco de la prosa”, son algunas.

Pero considero que la más importante es este nombrar las cosas. Recordarnos lo que existió y cómo eso contribuye a nuestro presente. No conozco otro documento periodístico sobre la comunidad LGBT con más aporte, aun cuando se trata de un corto periodo de tiempo, de un lugar, de una época en la ciudad más grande del mundo.

“Tengo que morir todas la noches” no lo cuenta todo. Dice Leila Guerriero que a un periodista se le conoce más por lo que deja fuera que por lo que deja dentro. Imagino que el proceso de edición para llegar al libro que es, fue difícil. Guillermo lo reconoce al final, pero sin duda el resultado no queda a debernos nada.

Finalmente insisto: “Tengo que morir todas la noches” no lo cuenta todo, sin embargo nadie lo había contado tan bien, y tanto.

Gracias

* Ambos textos fueron leídos durante la presentación del libro «Tengo que morir todas las noches», el 7 de noviembre. Los textos se reproducen con la autorización de sus autores.

PERIODISMO DE LO POSIBLE

CANIJO CONEJO